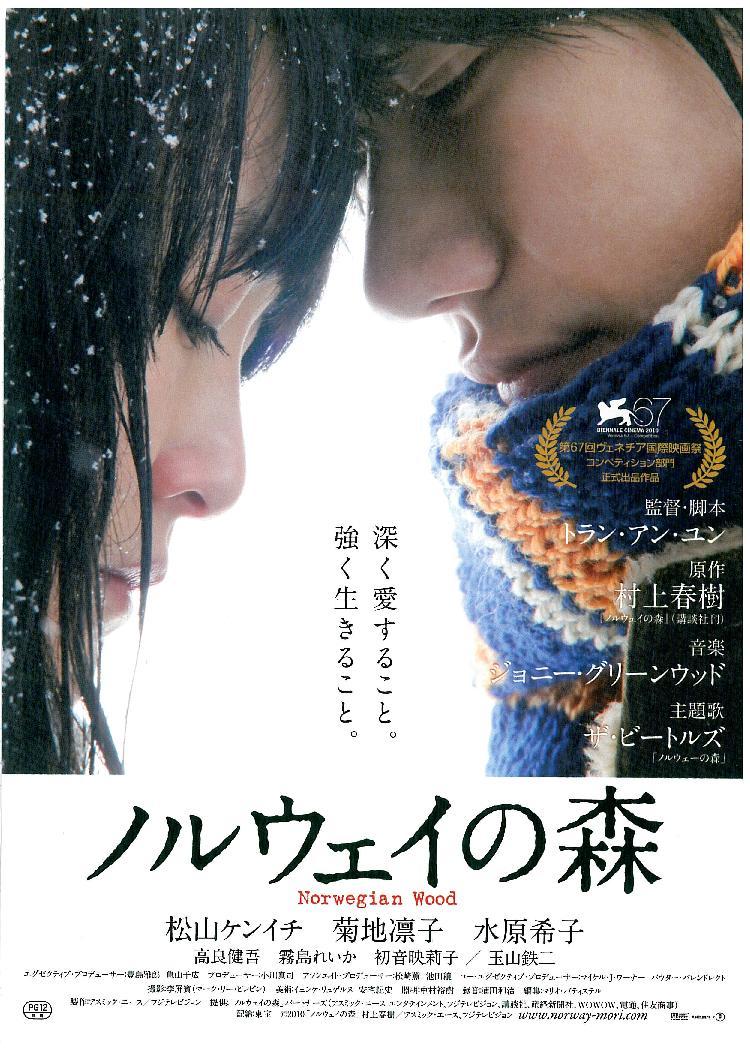

日本の小説家・村上春樹の長編小説。また、それを原作とした映画作品

1987年9月、講談社から書き下ろし作品として上下二分冊で刊行された。

1991年4月に講談社文庫として文庫化、2004年9月に文庫改訂版が出された(なお、単行本にはあとがきが付されているが、文庫版には掲載されていない)。

執筆はギリシャ、シチリア、ローマで行われた。

そのため、引き続いてロンドンで執筆した『ダンス・ダンス・ダンス』と共に「異国の影のようなものが宿命的にしみついている」「結果として書かれるべくして書かれた小説」「もし日本で書かれていたとしたら、(中略)これほど垂直的に「入って」いかなかったろう」と村上は『遠い太鼓』に書いている。

1987年3月7日、早朝から17時間休みなしで第一稿を深夜に書き上げる。

直後の日記に「すごく良い」とだけ書き記した。

3月26日、第二稿完成。

すべてボールペンで手書き。

学生運動の時代を背景として、主人公「僕」と、友人の恋人「直子」を軸に、様々な思春期の葛藤や人間模様、恋愛、喪失感などを巧みに描き、非常に広く読まれている。

後述のように上巻は、片山恭一『世界の中心で、愛をさけぶ』に抜かれるまで、日本小説単行本の発行部数トップであった。

主人公の通っている「東京の私立大学」は村上の母校早稲田大学を、「主人公が入っていた寮」は入寮していた和敬塾をモデルにしている。

なおこの作品は村上の実体験を基にした「自伝的小説」であるとも見られるが、本人はこれを否定している。

元となる作品として短編小説の「螢」(『中央公論』1983年1月号初出)がある。

また、短編小説「めくらやなぎと眠る女」も本作にまとまっていく系統の作品だが、「螢」とは違って本作との間にストーリー上の直接の関連はないという。

ノルウェイの森、ねじまき鳥クロニクル、1Q84、ダンス・ダンス・ダンス、海辺のカフカ、回転木馬のデッド・ヒート、スプートニクの恋人、神の子どもたちはみな踊る、スプートニクの恋人

- 日本の小説家・村上春樹の長編小説。また、それを原作とした映画作品

- ノルウェイの森、ねじまき鳥クロニクル、1Q84、ダンス・ダンス・ダンス、海辺のカフカ、回転木馬のデッド・ヒート、スプートニクの恋人、神の子どもたちはみな踊る、スプートニクの恋人

- 「でも可哀そうなおとうさん。あんなに一生懸命働いて、店を手に入れて、借金を少しずつ返して、そのあげく結局は殆ど何も残らなかったのね。まるであぶくみたいに消えちゃったのね」「君が残ってる」と僕は言った。

- 「どれほど遠くなのだろう?」「それは数字では測ることのできない距離なの」「人の心と人の心を隔てる距離のように」。

- 「人間は時間を直線として捉える。・・・」「でも実際は直線でじゃない。どんなかっこうもしていない。・・・」。

- 「百パーセントの現実のすき焼きですね。経験的に言って」。

- あたりはまったくの暗闇に変っていた。それも単色の闇ではなく、様々な絵具絵をバターのように厚く塗り込めた暗闇だった。

- あなたがもし直子の死に対して何か痛みのようなものを感じるのなら、あなたはその痛みを残りの人生をとおしてずっと感じつづけなさい。そしてもし学べるものなら、そこから何かを学びなさい。

- あらゆる物事を深刻に考えすぎないようにすること、あらゆる物事と自分のあいだにしかるべき距離を置くこと 。

- ある種の人々にとって愛というのはすごくささやかな、あるいは下らないところから始まるのよ。そこからじゃないと始まらないのよ。

- ある種の人々にとって愛というのはすごくささやかな、あるいは下らないところから始まるのよ。そこからじゃないと始まらないのよ。

- いいえ、神様だって不幸なものの言うことには耳を貸そうとはなさらないのです。

- いったん死なないことには再生もない。

- ここは見世物の世界何から何までつくりものでも私を信じてくれたならすべてが本物になる。

- ことばで説明しても正しく伝わらないものは、まったく説明しないのがいちばんいい。

- この人と一緒にいる限り私が悪くなることはもうないだろうってね。ねえ、私たちの病気にとっていちばん大事なのはこの信頼感なのよ。

- この世の中に、何も求めるべきものを持たない寂寥感ほど過酷なものは他にありません。

- この文章が誰かを傷つけたりしないことを心から祈っている。 感じたことをうまくそのまま書くことができたら、おそらく誰かを傷つけずにすむのではないかと思うのだが…。

- これまでもずっと含まれていたし、これからもずっと含まれている。ここからすべてが始まるし、ここですべてが終わるんだ。ここがあんたの場所なんだよ。それは変わらない。あんたはここに繋がっている。ここがみんなに繋がっている。

- しかしこれまで以上によくよく注意した方がいい。いちばん大事なものごとはパーセンテージでは決まらない 。

- そこには危険がある。それはもちろんよくわかるよ。そのまま走ってどこかに逃げてしまうのがいちばんかもしれない。それでもそこにあるはずの秘密は、私をどうしようもなく惹きつける。

- そしていつも同じ街の灯を眺めながら彼女たちを抱いた。様々な香りが鼠の鼻先を緩やかに漂い、そして消えていった。様々な夢があり、様々な哀しみがあり、様々な約束があった。結局はみんな消えてしまった。

- それで思うんやけどね,人間ゆうのは,記憶を燃料にして生きていくものなんやないのかな.その記憶が現実的に大事なものかどうかなんて,生命の維持にとってはどうでもええことみたい.ただの燃料やねん。

- だから正確に言えば、私はここでの仕事を楽しんでいるというわけではないのです。私はただ、この仕事を全体的に受け入れようとしているだけです 。

- ただ私の言いたいのは、不自然なかたちで自分を擦り減らしちゃいけないっていうことよ。

- チベットにある煩悩の車輪と同じ。車輪が回転すると、外側にある価値や感情は上がったり下がったりする。輝いたり、暗闇に沈んだりする。でも本当の愛は車軸に取り付けられたまま動かない。

- でも僕は思うんだけどね、もし本当にぎりぎりのところまで行ったら、君はひょっとして最後まで行きたくなったんじゃないかな。それは君が思っているよりもずっと簡単なことだったかもしれないよ。

- なるほど世の中にはいろんな希望があり人生の目的があるんだなと僕はあらためて感心した。それは東京に出てきて僕が最初に感心したことのひとつだった。

- ねえ、いいかい、ある種の物事というのは口に出してはいけないんだ。口に出したらそれはそこで終わってしまうんだ。身につかない。

- ねぇ、自分が今やっていることが正しいかどうか迷うことってある?迷わないことの方がむしろ少ない。本当に?本当に。

- ぼくにはあなたの勇気と正義が必要なんです。あなたがぼくのうしろにいて、『かえるくん、がんばれ。大丈夫だ。君は勝てる。君は正しい』と声をかけてくれることが必要なのです。

- まあできることなら正直な人間でありたいとは思っているけどね 。

- もちろん金には名前はない。もし金に名前があったなら、それはすでに金ではない。金というものを意味づけるのは、その暗い夜のような無名性であり、息をのむばかりに圧倒的な互換性なのだ 。

- もっと山が切り崩されてもっと海が埋め立てられる。もっとスピードの出る車が発明されて、もっと多くの猫が轢き殺される。それだけのことじゃないか。

- やった方は適当な理屈をつけて行為を合理化できるし、忘れてもしまえる。見たくないものから目を背けることもできる。でもやられた方は忘れられない。目も背けられない。記憶は親から子へと受け継がれる。

- 何も考えてはいけない、と僕は思った。想像してはいけない。間宮中尉は手紙の中でそう書いていた。想像する事がここでは命取りになるのだ 。

- 何も考えてはいけない、と僕は思った。想像してはいけない。間宮中尉は手紙の中でそう書いていた。想像する事がここでは命取りになるのだ 。

- 何故僕が彼女を納得させられないかというと、それは僕が僕自身を納得させられないからだった。

- 過去を書き換えたところでたしかにそれほどの意味はあるまい、と天吾は実感する。…過去をどれほとま熱心に綿密に書き換えても、現在自分が置かれている状況の大筋が変化することはないだろう。

- 我々は高度資本主義社会に生きているのだ。そこでは無駄遣いが 最大の美徳なのだ。政治家はそれを内需の洗練化と呼ぶ。

- 外からやってくる力の作用を、歯車を使ってうまく調整し、受け入れやすく変換していく。そうすることによって傷つきやすい生身の身体をまもっている。

- 結局いちばん役に立つのは、自分の体を動かし、自分のお金を払って覚えたことね。本から得たできあいの知識じゃなくて。

- 砂漠のような沈黙の乾きの中に僕の言葉はあっという間もなく飲み込まれ、苦々しさだけが口に残った。

- 最初からああだこうだとものごとを決めずに、状況に応じて素直に耳をすませること、心と頭をいつもオープンにしておくこと。

- 自分がどこにいるのかも定かではなかった。正しい方向に進んでいるという確信もなかった。ただどこかに行かないわけにはいかないから、一歩また一歩と足を運んでいるだけだった。

- 自分がどこにいるのかも定かではなかった。正しい方向に進んでいるという確信もなかった。ただどこかに行かないわけにはいかないから、一歩また一歩と足を運んでいるだけだった。

- 自分に直接関係のない事象に関しては、記憶の寿命はびっくりするほど短い。

- 質問???結婚する前、初めて二人で出かけたとき、僕らは水族館に行った。そこで君がいちばん熱心に見たもののことを教えてほしい。 >クラゲ。世界中のいろんなクラゲ 。

- 宗教とは真実よりもむしろ美しい仮説を提供するもの 。

- 小振りな月は、母親のスカートの裾に隠れようとする子供のように見える。

- 真の恐怖とは人間が自らの想像力に対して抱く恐怖のことです。

- 神が人を試せるのなら、どうして人が神を試してはいけないのだろう?。

- 人がこうして生きている限り、まわりにあるすべてものもとのあいだに自然に意味が生まれる 。

- 人は書かずにいられないから書くのだ。書くこと自体には効用もないし、それに付随する救いもない。

- 人間というのはじっさいには、そんなに簡単に自分の力でものごとを選択したりできないものなんじゃないかな。

- 人々は資本の有するダイナミズムを崇めた。その神話性を崇めた。 東京の地価を崇め、ぴかぴかと光るポルシェの象徴するものを崇めた。 それ以外にはこの世界にはもう神話など残されてはいなかったからだ。

- 生のまっただ中で、何もかもが死を中心にして回転していたのだ。

- 善悪とは静止し固定されたものではなく、常に場所や立場を入れ替え続けるものだ。

- 全体的な回避、なにごろによらず物憂いんですね。自分が苦しみに耐えるのに精いっぱいで、ほかの行為に向けるべきエネルギーに余裕がなくなってしまうわけです。

- 息をのむような素晴らしい思いをするのも君ひとりなら、深い闇の中で行き惑うのも君ひとりだ 。

- 大事なのは、他人の頭で考えられた大きなことより、自分の頭で考えた小さなことだ。

- 誰もが恋をすることによって、自分自身の欠けた一部を探しているものだからさ。だから恋をしている相手について考えると、多少の差こそあれ、いつも哀しい気持ちになる。

- 頭が悪いんじゃなくて、普通なんだよ。僕にも僕自身のことでわからないことはいっぱいある。それが普通の人だもの。

- 日曜日には子供は、子供達同士で心ゆくまで遊ぶべきなのだ。人々を脅して集金をしたり、恐ろしい世界の終わりを宣伝して回ったりするべきではないのだ。そんなことは大人たちがやればいい。

- 彼女の求めているのは僕の腕ではなく誰かの腕なのだ。彼女の求めているのは僕の温もりではなく誰かの温もりなのだ。

- 彼女の求めているのは僕の腕ではなく誰かの腕なのだ。彼女の求めているのは僕の温もりではなく誰かの温もりなのだ。

- 文章を書くのは嫌いじゃないんだ。書いているとリラックスする。でも書いている内容はゼロなんだよ。何の意味もない。

- 文章を書くのは嫌いじゃないんだ。書いているとリラックスする。でも書いている内容はゼロなんだよ。何の意味もない。

- 僕の中には直子の思いでがあまりにも数多くつまっていたし、それらの思いではほんの少しの隙間をもこじあけて次から次へと外にとびだそうとしていたからだ。

- 僕らがどれくらい孤独だったかを知るには、それぞれこれくらいの時間が必要だったんだ。

- 僕らはメタファーという装置をとおしてアイロニーを受け入れる。そして自らを深め広げる。

- 面白みというものは、我慢強さというフィルターをとおしてはじめて表出してくるものであろうと僕は考えているし、小説の文章というものの多くはそのような位相の上に成立している。

- 面白みというものは蛇口をひねってコップに注ぎ、はいどうぞとさしだせるような種類のものではないのだ。あるときにはそれは雨乞いの踊りをさえ必要とする。

- 歴史が人に示してくれる最も重要な命題は「当時、先のことは誰にもわかりませんでした」ということかもしれない。

- 歴史が人に示してくれる最も重要な命題は「当時、先のことは誰にもわかりませんでした」ということかもしれない。

コメント